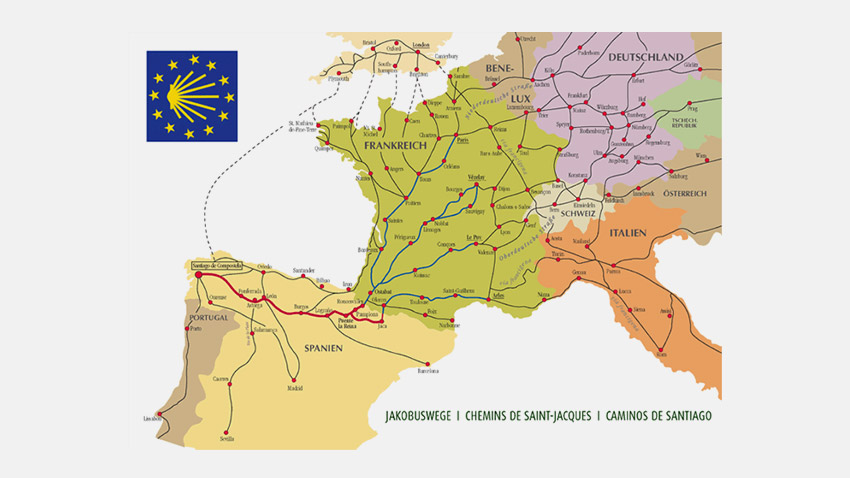

Las peregrinaciones a los santuarios (donde descansan los restos de los santos) fueron promovidas por la Iglesia y llegaron a ser muy populares a lo largo de la Edad Media. Los sitios de peregrinación más importantes fueron Santiago de Compostela, Roma (donde reposan los restos de san Pedro apóstol, fundador de la Iglesia) y el Santo Sepulcro de Jerusalén. Fieles de toda la cristiandad sorteaban los peligros de los caminos para llegar a estos santuarios, rendir culto a las reliquias de los santos y conseguir que ellos rogaran a Dios por la salvación de sus almas.

Cabe destacar que una de las obligaciones de los caballeros o señores feudales era proteger a los peregrinos de ladrones y salteadores. Estas peregrinaciones proporcionaban también placeres, sobre todo cuando se hacían en compañía de amigos. Así, por ejemplo, a lo largo de los distintos caminos que conducían a Santiago era frecuente encontrar posadas, hosterías y tabernas.

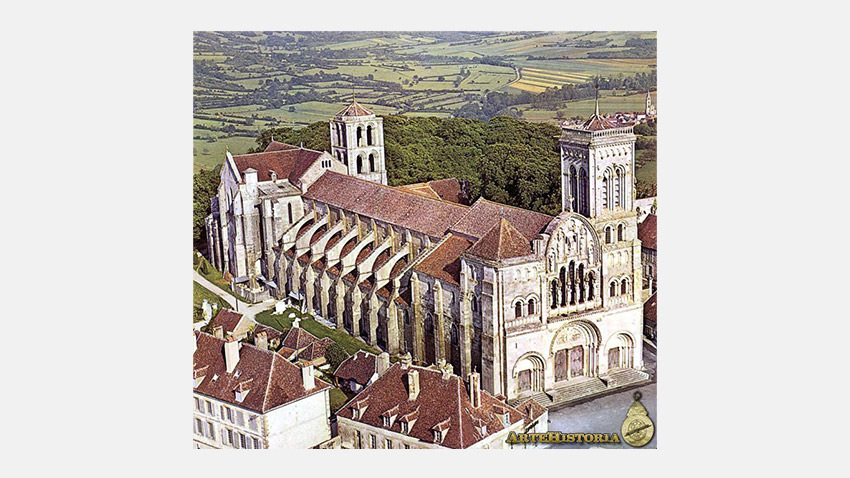

En 1146 Bernardo de Claraval predicó allí la segunda cruzada; en 1190 fue visitada por los reyes Felipe II de Francia y Ricardo Corazón de León de Inglaterra antes de partir a la tercera cruzada. Todo ello terminó por atraer a numerosos peregrinos.

Como lo han señalado diferentes historiadores, la Edad media fue una era religiosa, no exenta de abusos hacia los sectores empobrecidos de la población, persecuciones dirigidas contra los herejes y judíos, así como disputas políticas entre el poder espiritual (de la Iglesia) y el temporal (de los reyes).

La Santa Inquisición

A partir del siglo XI se desarrollaron varios movimientos que fueron calificados de heréticos por las autoridades eclesiásticas. Tal fue el caso de los cátaros, que creían en la existencia de un bien espiritual y de un mal terrenal (representados por Dios y Satanás), consideraban a la Iglesia como corrupta y defendían el abandono del mundo material para alcanzar la salvación. Por su parte, los valdenses rechazaron la existencia del purgatorio, el culto a las imágenes y a las reliquias, el sacerdocio ordenado por la Iglesia, así como la veneración de la virgen María.

Propusieron el retorno a una vida de sencillez y austeridad evangélicas. Entre los siglos XII y XIII la Iglesia dispuso una serie de medidas para perseguir y castigar a los herejes, tales como la muerte en la hoguera, confiscación de bienes, prisión perpetua y uso de la tortura para arrancar confesiones. Asimismo, creó una institución judicial, la Santa Inquisición, administrada primero por los obispos locales y posteriormente confiada a la orden monástica de los dominicos.

Uno de los conflictos más importantes entre los poderes civil y eclesiástico fue la llamada Querella de las Investiduras, que enfrentó al Sacro Imperio Romano-Germánico y al papado por más de cincuenta años (entre los siglos XI y XII). El origen formal de este conflicto fue la disputa por el derecho a nombrar obispos, los cuales fungían también como funcionarios políticos del Imperio, aunque, como lo menciona el historiador Henri Pirenne, se trató de una lucha intestina para ver quién se arrogaba el derecho de encabezar a la cristiandad.

Enrique IV (emperador del Sacro Imperio Romano-Germánico) pretendía ser el encargado de designar o investir a los obispos alemanes, de modo tal que éstos se convertirían en sus vasallos. Por el contrario, el Papa Gregorio VIII, deseaba mantener su autoridad sobre los obispos e incluso sobre el emperador. Enrique IV fue excomulgado, lo que autorizaba a la cristiandad a hacerle la guerra, dejar de pagarle impuestos y romper los pactos vasalláticos. Así, Enrique IV se vio obligado a pedirle perdón al Papa, pero más tarde volvió a rechazar la autoridad pontificia. El conflicto continuó por largo tiempo; hubo enfrentamientos armados, excomuniones e incluso la ciudad de Roma, sede del papado, fue saqueada. En 1122 las dos partes firmaron la paz con el Concordato de Worms, el que establecía que la Iglesia investiría a los obispos en un sentido clerical o religioso y el Imperio en un sentido feudal o de vasallaje político.

En los siglos posteriores, la Iglesia continuó avanzando en el proceso de consolidación de su poder terrenal. A ese fin sirvió la vasta red que alcanzó la organización eclesiástica, la multiplicación de órdenes monásticas ligadas directamente al papado (como los cistercienses, franciscanos, agustinos y carmelitas), la subordinación de la vida intelectual a la Iglesia, así como las cruzadas. Estas últimas permitieron desviar la atención de la cristiandad de la pugna entre el emperador alemán y el Papa, canalizar la conciencia feudal hacia un enemigo común (hacer la guerra hacia fuera y no hacia dentro), al igual que defender el poder de la Iglesia por encima del poder de emperadores y reyes.

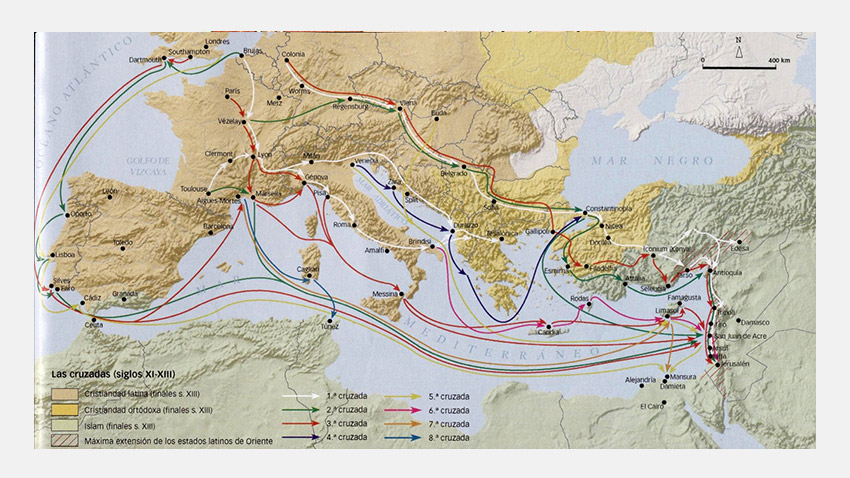

En el siglo XI, el emperador de Bizancio solicitó ayuda al Papa Urbano II para enfrentar el peligro musulmán que amenazaba las fronteras de su imperio. Éste accedió a organizar las cruzadas para recuperar Jerusalén de las manos de los infieles y, de paso, buscaría someter a Bizancio a la autoridad del Papa.

La región de Palestina fue cuna de las tres religiones monoteístas más importantes de la actualidad: la judía, la cristiana y la islámica. Por eso, Jerusalén es la ciudad “tres veces santa”. Allí se encuentra el muro de los lamentos (ruinas del templo de Salomón) de los judíos, la iglesia cristiana del Santo Sepulcro de Jesús y el santuario islámico de la Roca.

Una de las obligaciones de los vasallos era acompañar a su señor en las cruzadas. Con las cruzadas se crearon órdenes militares religiosas, como la de los caballeros templarios, sujetas a la autoridad del Papa. Se trataba de guerreros que profesaban los votos de castidad, pobreza y combate a los infieles.

La predicación del clero a favor de las cruzadas exaltó los sentimientos religiosos de la cristiandad occidental. Pobres y ricos fueron convocados a alistarse en las filas de los soldados de Cristo. Para los jóvenes, la idea de realizar un viaje hasta Tierra Santa significaba no sólo la posibilidad de vivir aventuras y probar su valor en la guerra, sino además de obtener las indulgencias prometidas por la Iglesia y conseguir así un lugar en el paraíso.

El objetivo de recuperar Tierra Santa no se logró a pesar de las ocho expediciones que se lanzaron a Oriente entre los años de 1096 y 1270. Sin embargo, éstas sirvieron al propósito de fortalecer el poder de la Iglesia y abrir las rutas comerciales entre Europa y Asia (controladas hasta entonces por los musulmanes y los bizantinos), lo que impulsaría el desarrollo de las industrias, el comercio y la economía monetaria europea y, junto con ellas, la aparición de una nueva concepción de la vida.

A partir de la cuarta cruzada comenzaron a predominar los intereses económicos “pues se advertían las posibilidades de aprovechar la libertad de los mares y las bases de operaciones en el Oriente para desarrollar un activo intercambio. Los mercaderes, en efecto, siguieron y acompañaron a los guerreros, y en muchos casos impusieron sus puntos de vista” (Romero, 2012). La cuarta cruzada (1204) fue en la práctica una expedición comandada por los comerciantes venecianos mucho más interesados en apoderarse de Constantinopla, capital de Bizancio y punto central del comercio con Oriente, que en recuperar Tierra Santa.